自分がRockを本格的に聴き始めたのは中2の頃。

当時の洋楽を専門に扱う雑誌といえば

まずはMUSIC LIFEの名前が挙がると思います。

最初に買ったのは意外と遅く中3の'74年12月号。

Rock初心者だった自分としては

知らない海外のミュージシャンの写真や情報が載っているだけで

確かに刺激的ではあったものの

写真に付いているコメントなどには

素人ながらもどこか違和感を覚えていました。

ぶっちゃけて言うならば酷くミーハー(死語?)で

洋楽版明星・平凡(この例えが分かる人は年配w)という感も。

編集者が女性ばかりだったのもあるのかもしれませんが

そのノリはちょっと馴染めませんでした。

少し後の時代のエピソードになるのですが

BURRN!を立ち上げた酒井氏はMUSIC LIFE在籍時代、

某女性編集者が書いたRATTのアルバムレビューの中の

内容と関係ない「ウォーレンも元気だ」にキレたらしく

そのへんの気持ちはよくわかります(笑)

話を'70年代に戻しますが当時の洋楽雑誌といえば

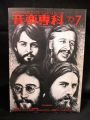

他に身近なものでは音楽専科がありました。

こちらを初めて買ったのはMLより早く'73年の7月号でしたが

BEATLESの特集だったから単発で買っただけで

継続的に買い始めたのは高校に入ってからでした。

Crimsonの項でチラッと触れましたが

自分が中学の頃の音楽専科はMUSIC LIFEとは対照的に

お堅い洋楽雑誌というイメージでした。

オーディオ記事とかにも力を入れていた記憶があります。

70年代後半になると急に色モノ的なテイストが濃くなり

それはそれで楽しんで読んではいましたが

同時に迷走している印象も受けたのも事実です。

80年代に休刊になったようですが

ネット検索しても同社の他の雑誌については見つかるものの

大元の音楽専科に関してはほとんど情報がなかったのは

悲しいものがありました。

70年代後半にはrockin' onが台頭してきました。

72年にミニコミのような形でスタートしたroは

自分が最初に買った頃はまだ隔月刊でしたが、

それまでの音楽情報の発信を主としていた音楽雑誌とは異なる

独自のスタイルで人気を博しました。

ただ、当初は新鮮に思っていたそのスタンスも

どこか胡散臭さを感じるようになり結局途中で買わなくなりました。

ある種の音に対する「産業ロック」「ムードプログレ」などといった

渋谷陽一流の侮蔑的表現からも窺えるように

その背景に選民意識にも似た匂いを感じたのも要因の一つ。

それが読者層にも表れており

読者というより信者というイメージが強かったです。

高校の時プログレ好きな同級生でroにかぶれていた奴がおり

「音楽を聴く時はそのアーティストの意図している思考まで

意識して聴かないと駄目だと思う」(ほぼ原述ママ)

などと宣っていたのには正直ゲッソリしました。

これは極端な例かもしれませんが

roとその周辺を取り巻く俗っぽさを嘲笑するような雰囲気は

我が身を振り返って音楽に対する姿勢を考え直すきっかけにも

なりました(笑)

結局のところ音楽というのは

その音が気持ちいから聴くのであって

何が気持ちいい音なのかというのも人それぞれなわけですから。